どうも、超久しぶりの更新になってしまいました。さやたてです。

先日の10月17日に、2021年度(令和3年度)の宅建士資格試験を受けてきました。

今回はそちらの試験内容と試験結果、そして今後の勉強について書いていきたいと思います。

2021年度の宅建試験について

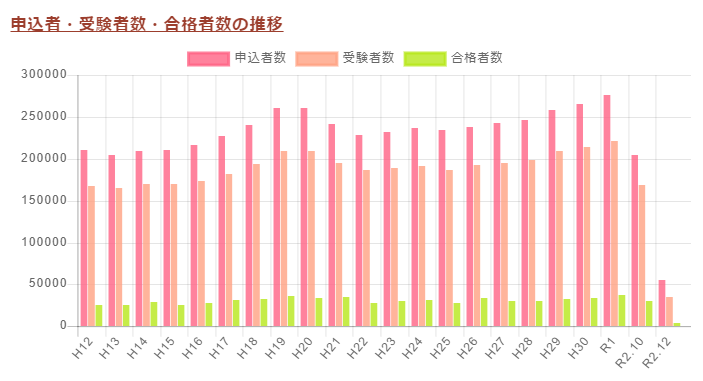

2021年度の申込・受験者数は?

不動産適正取引推進機構の発表によると、今年の宅建士資格試験の申込者総数は29万6518人で、内10月実施分の申込者は25万6704人、受験者数は20万9681人で昨年よりも13.5%増加していたみたいです。

参考

試験の結果

今回の私の試験結果ですが、試験後の速報で自己採点をした結果、、、

29点でした。

各予備校・スクールが発表している今年の合格点は34点~38点ということですが、私の場合はもはや合格点云々は関係なく不合格は確実です。

ちなみに得点配分はこんな感じでした。

・権利関係 …4/14点

・法令上の制限…4/8点

・税その他 …1/3点

・宅建業法 …15/20点

・免除科目 …5/5点

やっぱり権利関係を10点も落としてしまったのと、暗記科目でもある宅建業法を5点落としているのが致命的ですね。

自分なりに頑張ってきた10ヶ月間だったので採点後は何も考えられないほどショックでしたが、一晩寝たら気分も落ち着いて来年の試験に再チャレンジしようという意思が湧いてきました。

不合格の理由は…?

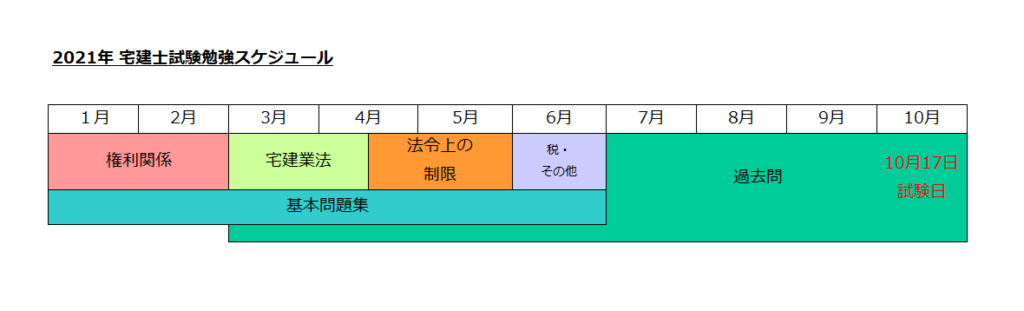

1月からテキストを主体に勉強を始め、計画通りに進めてきた10ヶ月間でしたが今になって思うのはやはりアウトプットが少なすぎたということです。

このスケジュール通りに1月から6月まではテキストを読み込んで関連問題を解くことをしていましたが、復習をせずに進めていたため、7月に入って過去問を解いた時にそれまでやってきたことの大半が記憶から消えていました、、、

そこからはまた記憶を呼び起こすために科目毎の過去問を解く作業に入ったのですがこれに再び時間がかかり、結局過去問を通しで解き始めたのは10月に入ってからでした。

要領が悪過ぎたのは言わずもがなですが、やはり勉強時間と集中力と気合が全然足りていなかったと思います。

来年の試験に向けて

絶対合格するためにやるべきこと

来年の合格に向けてやるべきことをまとめてみました。

- 権利関係は内容をちゃんと理解する(但し深入りは禁物)

- 宅建業法は満点を取れるように過去問を何度も回して完璧に覚える

- 語呂合わせや替え歌を駆使して覚える

- 模試は最低でも3つは受ける

- 時間を決めて集中して勉強する

- 移動時間や家事時間は耳学をする

これらは全部、今年自分ができなかったことです。SNSなどで合格者の勉強方法などを調べてみると上記のことを実践していた方がとても多かったです。

スタディングの活用

リベンジしようと決意した後、一番不安だったのは来年の試験日までのモチベーションの維持です。

今年は4月以降、自分でもやる気がどんどん落ちて行くのが分かりました。それでも何とか勉強は続けましたが嫌々やっていたこともありw本当に無駄な時間を消費してしまったと思います。

そこで来年に向けて、以前から広告などでたびたび目にしていた『スタディング』を活用してみることにしました。

決め手は他社の教材やスクールなどに比べ圧倒的に値段が安かったことです。(宅建士合格コースは定価19,800円)

あとは、購入前に無料のお試し受講をしてみて体系的に学習を進められることと、学習履歴が可視化できて分かりやすかったのもポイントでした。

動画の講義内容に合わせたWEBテキストも説明が細かく分かりやすいので初学者の方にもおすすめです。

今後の予定

とりあえずはスタディングを使って権利関係の復習から始めていこうと思います。

あとは、棚田行政書士の不動産大学などのYou Tube講義動画を観て、毎日何かしら宅建に関することのインプットを続けること。

本格的なアウトプットは年明けから開始する予定です。

テキストなどもできれば一新したいのでまた状況報告などをこちらのブログやツイッターでできればと思います。