どうも、さやたてです。

先日の11月22日に、2022年度の宅建試験の合格発表と合格点が出ました。

私は今年2回目の受験となりますが、今回は今年の試験結果と勉強内容の振り返り、そして来年に向けての勉強法などについて書きたいと思います。

2022年度の宅建試験について

2022年度 宅建試験の合格点は?

今年の宅建試験の合格点は36点でした。

過去10年の合格点を見ると一番低い年で31点、一番高い年で38点と大きな開きがありますが、平成28年度以降で見ると34点から38点の間で基準点が推移しているのが分かります。

尚、今年は5問免除の問48の統計問題が没問となりました。

この問題が没問になったことで全ての受験者が正解になりましたが、元々正解率が80%くらいの問題だった為、合格点の上昇には実質影響は無いのではと言われています。

(因みに私は問48は元々正解していました)

試験の結果

自己採点は以下の通り。

・権利関係 … 11/14点

・法令上の制限… 5/8点

・税その他 … 1/3点

・宅建業法 … 13/20点

・免除科目 … 5/5点

——————————–

合計 35点

残念ながら35点で1点足らずで今年も不合格でした…!!

悔しい!!! 宅建業法が酷い!!!

今年の勉強方法

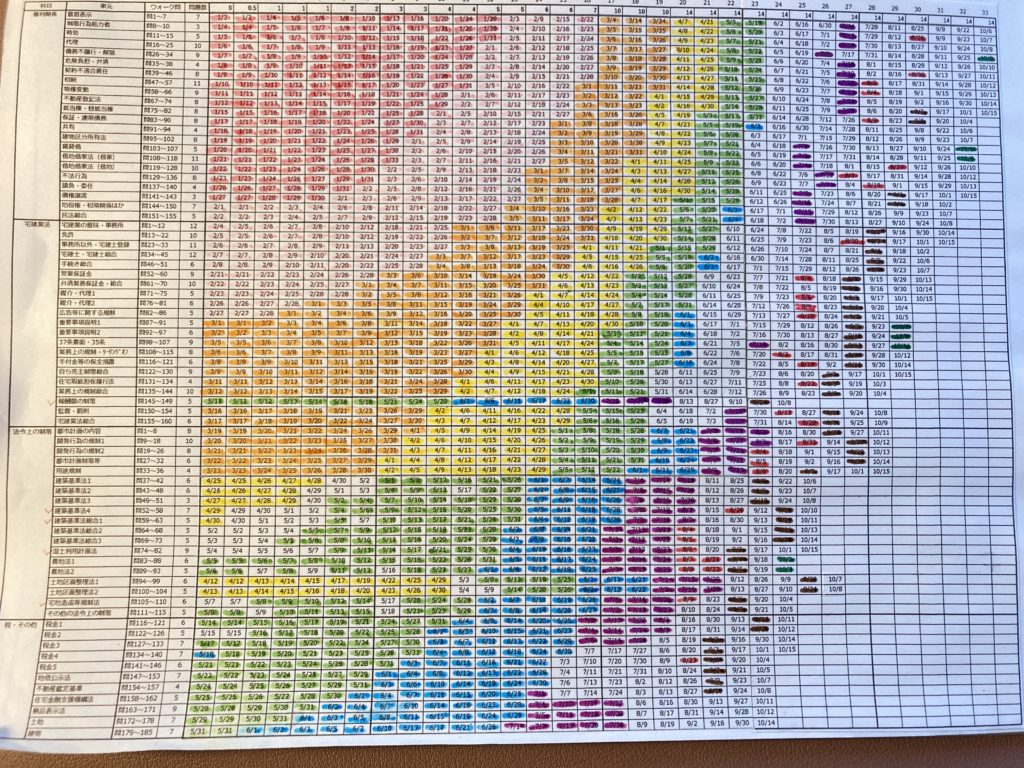

昨年、絶望的にアウトプットが少なかったことを反省し、今年は1月から大量記憶法を使ってウォーク問3冊を何度も回しました。

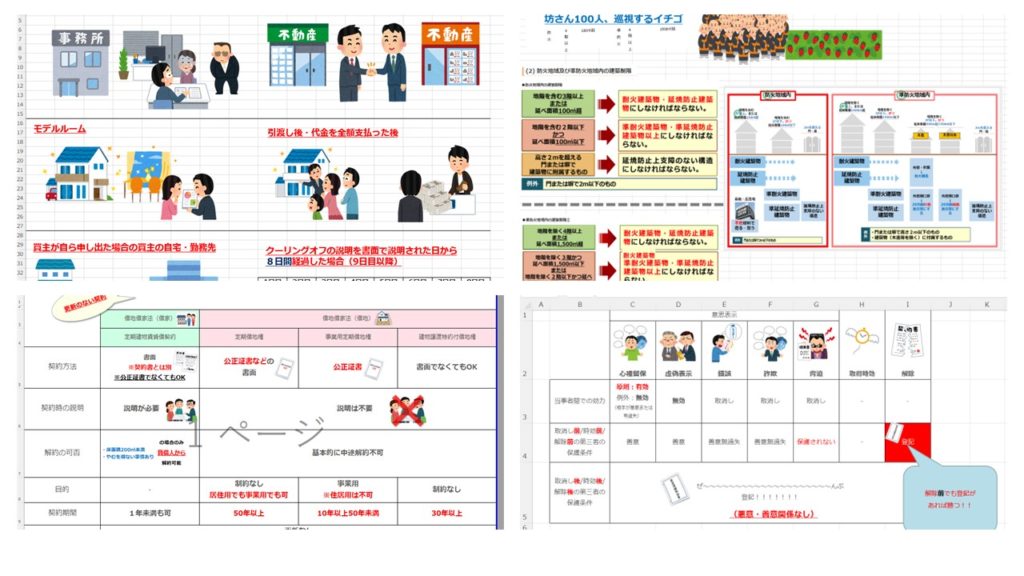

分からないところや覚えにくいところはExcelで表などを作ってまとめました。(いらすとやをフル活用)

また、分からないところを調べるときにはスタディングの検索機能をフル活用していました。

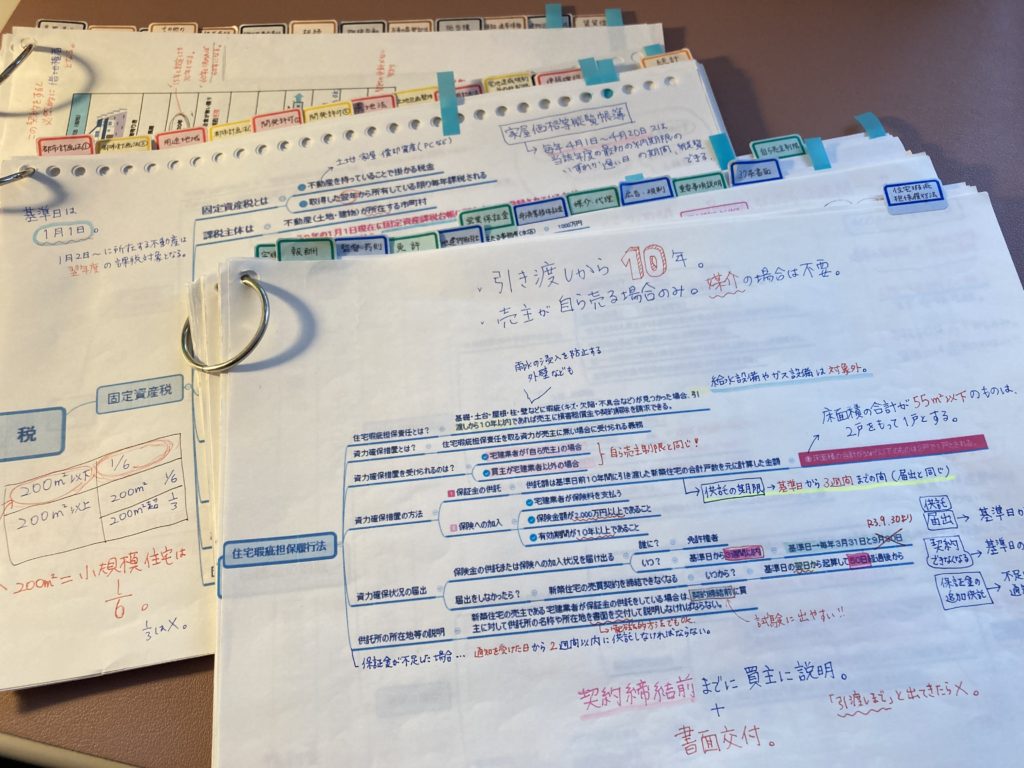

更に、重要だと思うポイントは去年使っていた自作のマインドマップに手書きで追加記入して覚えるようにしました。

結果的にこれは失敗でした。

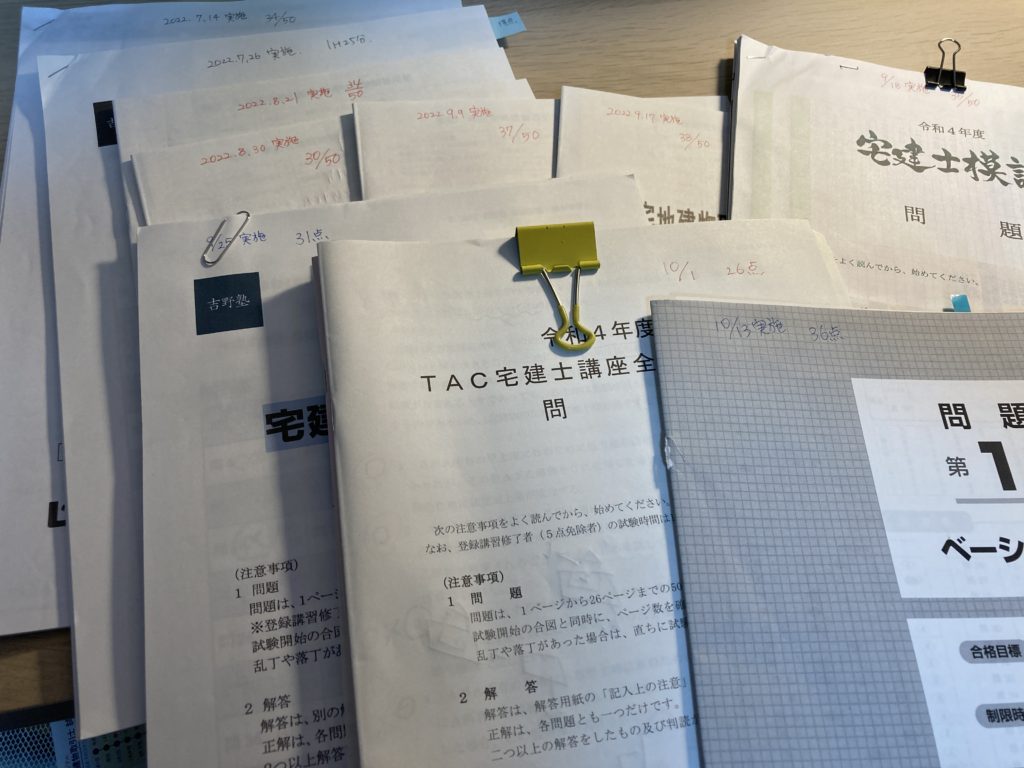

そして、大量記憶法で過去問の知識が定着してきた7月頃から模試を解き始めました。

有料・無料の物を含めて合計10回分を解きました。

これも結果的に大きな失敗でした。

合格点が取れなかった理由

試験後、自分なりに合格点が取れなかった理由を考えてみました。

①後半期に知識の定着が完全ではない状態で模試に時間を取られ、大量記憶法が疎かになった

②大量記憶法自体が暗記>理解になっていた

③資料を作りすぎて情報が分散して結果的に頭に入ってなかった

特に①が一番の理由ではないかと思います。

実際に大量記憶法で何回も解いた問題なのに、記憶が曖昧で当日得点できなかった問題がありました。

模試を受けることで覚えていないことの洗い出しと復習ができると考えていましたが、結果的に覚えなくても良いことにまで手を出す結果となり時間の無駄となってしまいました。

但し、試験本番で10分間程度の見直しの時間が余ったのは、本番と同じように模試を何度も解いて時間配分のシミュレーションが出来ていたからだと思います。

失点した15点の見直し

今回失点した問題を、重要度A(絶対に得点すべき問題)と、重要度B(合否が分かれる問題)、重要度C(解けなくても良い問題)で振り分けしてみました。

【権利関係】

問7、9、11

【法令上の制限】

問16、18、21

【税その他】

問24、25

【宅建業法】

問26、問33、問34、問37、問40、問41、問45

こうやって見てみると、やはり宅建業法の基本的な知識が抜けていたことが一番の失点理由であることは間違いありません。

この失点した問題の中にはウォーク問で20回以上解いていた問題もありました。

何度も解いて長期記憶になっていると思い込んでいた問題もあれば、正解肢なので記憶に残り辛かった問題もあります。

時間を掛けて妄信的にウォーク問を繰り返し解いてきましたが、途中でその勉強法に疑問を抱くべきでした。

来年の宅建試験について

来年はどうする?

今年は絶対に合格するつもりで勉強していたので、もうリベンジはしないつもりでしたが、残念ながらこういう結果になってしまったので来年も受験する予定です。(ここまできたら合格するまで…)

自己採点後はネガティブになって「独学の限界」などとぼやいていましたが、最低限の教材で完全独学で合格している人がいるのも事実。

有償教材が効率よく時間を無駄にせず合格できる近道だということは分かっています。

ただ、たくさん改善点があった今年の自分の勉強方法を振り返ってみると独学でもまだまだやれることがあるのでは?とも思っています。

来年の勉強法について

ひとまず、来年の合格に向けてやるべきことをまとめてみました。

・ウォーク問を使った大量記憶法はそのまま継続

・合格に必要最低限な基礎知識をもう一度復習する

・情報を分散させずに一元化する(テキストの余白などに記入)

・模試は過去問が完璧になってからやる

・宅建界隈の情報を積極的に収集する(猪突猛進にならない)

特にウォーク問を使った大量記憶法は、満遍なくやるのではなく重要度を見て間違いやすい問題や絶対に落とせない問題を優先的に解くのと、四択ではなく一問一答として解くこと、そして何よりも計画通りに最後までやり抜き長期記憶にすることを徹底したいと思います。

6月くらいまではこの勉強法でやってみて、自分のやり方や実力に不安を感じた場合は最終的に有償教材に頼ることも選択肢に入れています。

来年の目標点

来年の目指すところはズバリ、

40点以上を取る!!

です。

もう、これくらい高い目標を持たなければ自分は合格は不可能だと思います。

1年を無駄にしないように頑張ります。