どうも、さやたてです。

10月15日に、2023年度の宅建試験を受けてきました。

今年で3回目の受験となりますが、今回は今年の試験結果と勉強内容の振り返り、そして来年に向けての勉強などについて書きたいと思います。

2023年度の宅建試験の結果と勉強内容

試験の結果

自己採点は以下の通り。

・権利関係 … 5/14点 (前年比-6)

・法令上の制限… 6/8点 (前年比+1)

・税その他 … 2/3点 (前年比+1)

・宅建業法 … 17/20点 (前年比+4)

・免除科目 … 3/5点 (前年比-2)

——————————–

合計 33点 (前年比-2)

なんと昨年よりも2点低い点数で今年も合格基準点に至りませんでした。(現時点で合格基準点は36点~38点)

とにかく権利関係が酷い点数でした。

使用した教材

今年は『史上最強の宅建士テキスト』と『史上最強の宅建士問題集』をメインで使用し、隙間時間にスマホアプリの『秒トレ』『宅建道場の一問一答』、先述の史上最強の宅建士問題集に添付されていた『暗記カード』で勉強しました。

分からないところはYouTubeの棚田行政書士、宅建テルキナ、Tokyo Joe先生の動画を観て理解を深めました。

勉強期間と勉強時間

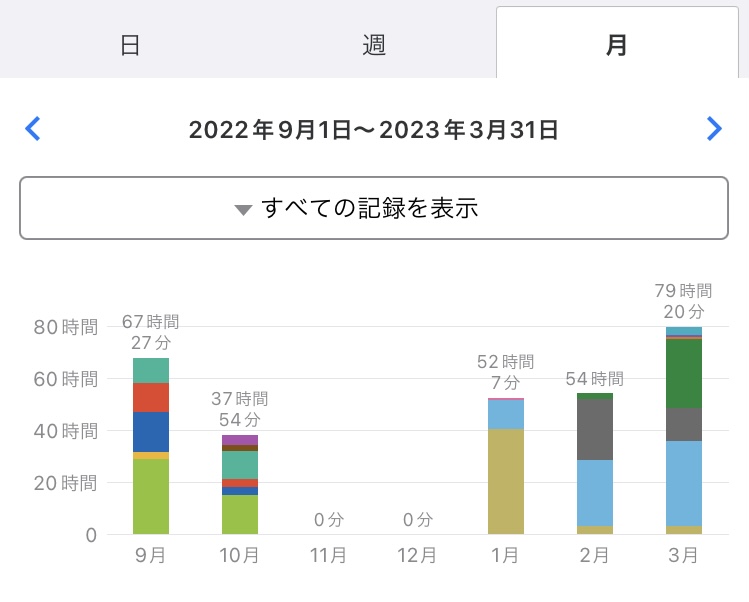

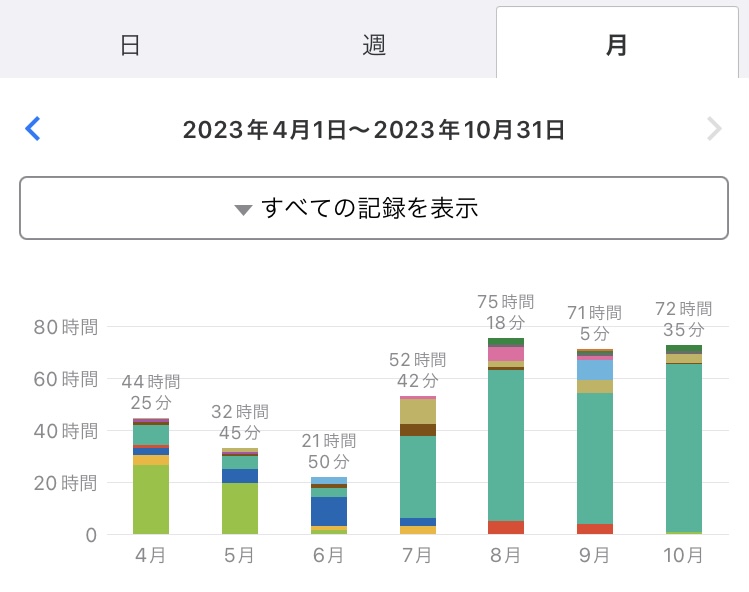

年明けの1月9日から勉強を開始し、途中であまり勉強できない時期がありましたが試験当日の10月15日まで約10か月間勉強しました。

時間数にすると約556時間で昨年と同じくらいでした。

合格点が取れなかった理由

そなりに時間を掛けたにも関わらず、昨年よりも点が取れなかった理由を反省を踏まえて分析していきます。

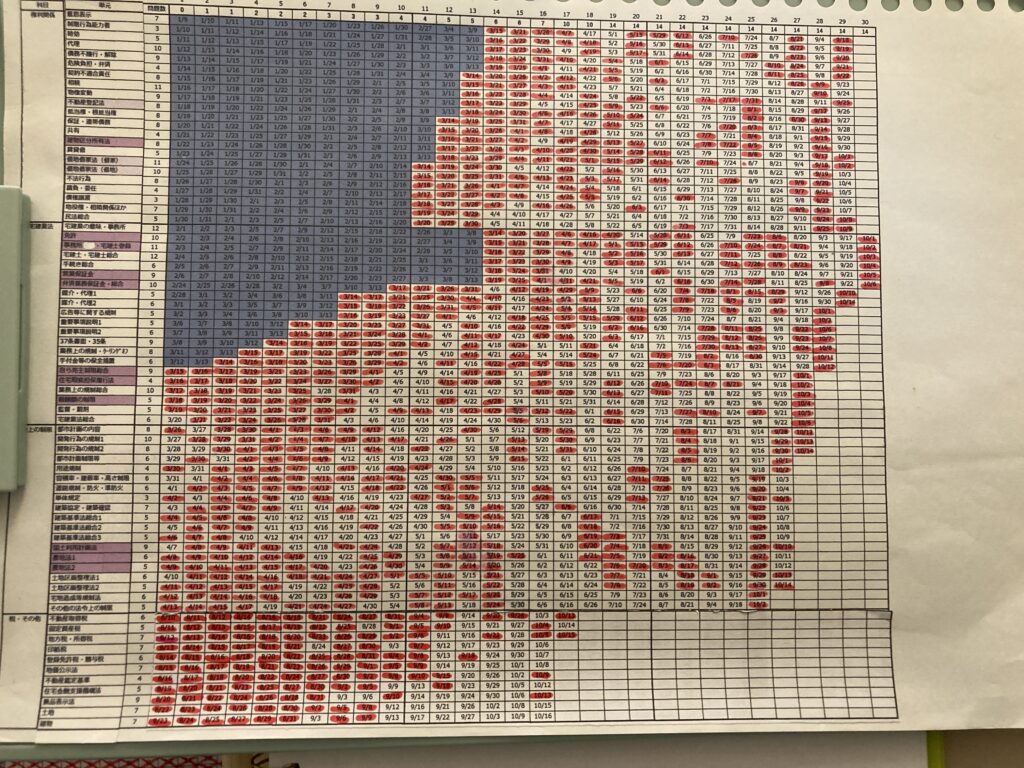

大量記憶法の頓挫

一番に思い当たるのは今年も導入していた大量記憶法が途中で頓挫してしまったこと。

権利関係は1月から開始し、4月中旬頃までは復習できていたのですが5月から8月にかけて大きな穴が開いてしまいました。

その他の教科についても4月~6月は引っ越しや仕事多忙につきスカスカになってしまい、8月から追い込みをかけるも合格レベルまで持って行くことはできませんでした。

あとは、今年の権利関係の民法は過去問の繰り返しだけでは得点できない問題も多く、民法の本質を理解する勉強も必要だったと思います。

ヤマが外れた

今年出題された「配偶者居住権」と「抵当権の計算問題」についてはAランクじゃないから出ないだろうと思ってほぼスルーしていました。

5問免除で失点した「景品表示表」と「統計」も深追いしていなかった部分で間違えてしまいました。

その辺は完全に情報収集不足だったと思っています。

独学だからこそ出題傾向などのリサーチは不可欠だと改めて思いました。

来年の試験に向けて

勉強方法について

大量記憶法を継続できなかったことも、満遍なく勉強ができなかったことも合格レベルに届かなかった原因なのですが、それなりに時間を掛けて勉強していたのも事実です。

そうなると、掛けた時間に対して実力が伴わない理由を追及しなければ先には進めないのですが、正直今はまだ整理が追い付いていません。

来年も同じ結果になるのが怖くて安易に計画が立てられないというのが事実です。

ただ、リベンジするとすれば以下のような基本的な戦略を取り入れた上で知識の定着に励む、という方法になるとは思います。

・過去問は正答率95%以上を目指す(宅建界隈で有名なパパリンさんの教えです)

・暗記ではなく理解する勉強を意識する

・宅建業法と法令上の制限は満点近くを目指す

・改正点も抜かりなく勉強する

ひとまず年末までは民法の基本を学べる書籍を読もうと思っています。

宅建勉強との向き合い方

何だかんだこれが一番大事な気がします。

3年間続けても未だに好きになれません。

勉強は苦痛です。でも、それを乗り越えないと合格できない試験だとも分かっています。

自分にとって優先すべきことは何か?を俯瞰的に考えて来年は邁進したいと思います。